16 ottobre 2025 –

La paura è un’emozione naturale che ci protegge: segnala un possibile pericolo, attiva le risposte dell’organismo (cuore più veloce, respiro corto, attenzione alta) e ci spinge a metterci al riparo e a cercare sicurezza. Nei bambini fa parte del percorso di crescita: arriva, cambia forma, poi spesso si riduce man mano che sviluppano competenze e autonomia.

Paura o fobia?

La paura è un’emozione proporzionata a un possibile pericolo e tende a ridursi con il tempo, la spiegazione e l’esperienza. La fobia invece è una paura eccessiva, rigida e persistente che porta a forte evitamento (esempio: i ragni) e interferisce con la vita quotidiana del bambino (scuola, sonno, relazioni).

In questi casi le rassicurazioni “non bastano”: il sollievo arriva solo evitando la situazione temuta e l’evitamento, a lungo andare, mantiene il problema. Se la paura dura mesi, se blocca la quotidianità o se compaiono crisi molto intense, vale la pena confrontarsi con pediatra o psicologo dell’età evolutiva per impostare un percorso mirato e graduale.

Come cambiano le paure con l’età

Nei primi mesi di vita la paura è quasi tutta corporea e sensoriale. Intorno ai sei-otto mesi molti lattanti manifestano la cosiddetta “paura degli estranei”: non è chiusura, è il segnale che sanno distinguere i volti e proteggono il legame con chi si prende cura di loro. Rumori improvvisi, luci forti, ambienti sconosciuti possono spaventare: basta poco — voce calma, contatto, ritmi lenti — perché la tensione scenda.

Con il primo compleanno arriva la grande scoperta dell’ansia da separazione. Tra i dodici e i trentasei mesi l’ansia quando il genitore si allontana è frequente: è il prezzo, naturale, dell’autonomia che cresce. In questa fase il corpo è al centro della scena: il controllo degli sfinteri, il vasino, il water “che inghiotte” l’acqua aprono interrogativi nuovi. Le storie popolano la mente e, insieme a loro, figure magiche e minacciose. I mostri spaventano e affascinano: nel gioco, a volte vivace, i bambini provano a tenere in mano la paura, trasformandola.

Tra i tre e i cinque anni la notte diventa il teatro principale: il buio, le ombre, l’armadio socchiuso, i temporali. Qui la fantasia è potentissima e colora di significati ciò che non si vede. Le routine della buonanotte, una lucina, la voce che racconta sempre la stessa storia sono il ponte tra il “non so cosa c’è” e il “posso stare al sicuro”. La paura, raccontata e nominata, perde consistenza.

Con l’ingresso alla primaria, intorno ai cinque-otto anni, il pensiero diventa più concreto e allarga lo sguardo al mondo. Accanto a insetti e animali, compaiono paure “di realtà”: la malattia, il furto in casa, il rapimento, il medico. I bambini fanno domande dirette sulla nascita e sulla morte: non cercano dettagli crudi, ma parole vere e brevi per orientarsi. Sapere come funzionano le cose — un vaccino, un controllo, un temporale — rassicura più di qualunque “non ti preoccupare”.

Verso i nove-dodici anni, mentre il corpo inizia a cambiare, la paura guarda dentro e fuori. Cresce l’attenzione al giudizio dei coetanei, alla performance, al voto. La domanda non detta è: “Sarò all’altezza?”. Anche qui contano il clima emotivo e il modello adulto: un genitore che riconosce l’impegno, non solo il risultato, costruisce quella autoefficacia che attenua l’ansia. In preadolescenza, il timore di non piacere o di essere esclusi può intensificarsi: sostenere relazioni sane, routine sportive o creative e un uso consapevole dei media rende il terreno più stabile.

Questa evoluzione non è un binario rigido: ogni bambino ha i suoi tempi. Ciò che guida, più dell’età, è l’impatto sulla vita quotidiana. Se la paura consente comunque di fare esperienza — magari con un piccolo aiuto — è probabile che stia svolgendo la sua funzione. Se, invece, chiude porte per settimane o mesi, va ascoltata più da vicino.

Ricapitolando, ecco le paure più comuni, per età:

0–12 mesi

- Diffidenza verso gli estranei (intorno ai 6–8 mesi).

- Reazioni a rumori forti, ambienti nuovi, luci o colori molto intensi.

1–3 anni

- Ansia da separazione (più evidente tra 12–36 mesi).

- Paure legate al corpo e ai bisogni (es. water, “puzza/sporcizia”).

- Presenza di mostri e figure fantastiche nelle storie e nei giochi.

3–5 anni

- Paura del buio, di dormire da soli, delle ombre/armadi.

- Temporali e fenomeni naturali vissuti come minacciosi.

- Giochi con tratti “forti” che servono a esplorare potere e controllo.

5–8 anni

- Prime domande “grandi”: nascita, malattia, morte.

- Timori su furti, rapimenti, medici, insetti/animali.

- Preoccupazioni legate alle regole e alla sicurezza.

9–12 anni (verso la preadolescenza)

- Prestazione scolastica e paura di deludere.

- Prime inquietudini sul corpo che cambia e sul giudizio dei pari.

- Bisogno crescente di appartenenza e confronto con gli altri.

Segnali da osservare

La paura può mostrarsi con irritabilità, sonno agitato, mal di pancia “strategici” prima di scuola o attività extrascolastiche, richieste di controllare gli ambienti di casa (“controlliamo sotto il letto se c’è il mostro?”). Il campanello non è il singolo episodio, ma la persistenza e le energie che la famiglia spende per calmare questa paura.

- Irritabilità, difficoltà a separarsi, pianto “agganciato” all’adulto.

- Disturbi del sonno, incubi, risvegli frequenti.

- Somatizzazioni: mal di pancia, mal di testa prima di scuola/attività.

- Evitamento ostinato (non vuole entrare in una stanza, non sale in ascensore).

- Calo di curiosità o gioco più povero perché “bloccato” dalla paura.

Cosa aiuta davvero (strategie pratiche per i genitori)

L’ingrediente più potente è sempre la relazione. Dare un nome all’emozione (“Ti spaventa quel rumore, lo capisco”) la rende condivisibile. Le spiegazioni semplici riducono la fantasia catastrofica: certe volte bastano poche frasi vere, adatte all’età del bambino. Poi servono piccoli passi: una luce notturna oggi, domani la luce più bassa, dopodomani due minuti di buio con l’adulto vicino.

Ricordiamo anche che l’adulto fa da “termostato”: dialogo lento, tono calmo, disponibilità e comprensione del problema.

LEGGI ANCHE: Bambini e emozioni: l’importanza di educarli fin da piccoli

Ecco alcuni semplici passi:

1) Accogli e metti un nome all’emozione

“Vedo che sei spaventato dal temporale: fa rumore all’improvviso e ti coglie di sorpresa.” Dare un nome allo spavento, normalizza le emozioni e rassicura il bambino.

2) Mantieni routine e rituali

Stabilire orari regolari per sonno e pasti, piccoli rituali della buonanotte, oggetti transizionali (peluche, copertina) sono ancore di sicurezza.

3) Spiega con parole semplici

Brevi spiegazioni aiutano a placare la fantasia galoppante e catastrofista: “Il temporale fa rumore perché le nuvole si scontrano; in casa siamo al sicuro.”

4) Gradualità e piccole sfide

Introdurre i cambiamenti poco alla volta e sottolineare i progressi : da una lucina notturna → luce bassa → buio per qualche minuto con adulto vicino → aumento graduale.

5) Co-regolazione: il genitore è lo specchio delle emozioni

Voce calma, respiro lento, contatto fisico se gradito. Un adulto tranquillo tranquillizza anche il bambino.

6) Media e videogiochi: filtrare e accompagnare nella visione

Scegliere contenuti audiovisivi adatti all’età del bambino, niente immagini spaventose prima di dormire, visionare insieme e parlarne.

7) Rinforzare l’autostima e l’autonomia

Sottolineare lo sforzo che ha fatto il bambino (“Hai provato a fare questo nonostante la paura”) più del risultato: questo costruisce una fiducia duratura.

Cosa è meglio evitare

- Minimizzare le sue emozioni (“Ma dai, non è niente!”) o ironizzare.

- Spaventare ulteriormente (“Se piangi arriva il lupo!”).

- Pressare sull’autonomia (“Ormai sei grande!”) quando non è pronto.

- Messaggi contraddittori: un giorno incoraggi, il giorno dopo cedi subito.

- Evitare i rinforzi involontari delle paure – È meglio affrontare il problema, quando il bambino è pronto. Quindi evitiamo di rimuovere l’oggetto della paura o a prevenirla (es. dormire sempre nel lettone, evitare le situazioni “triggeranti”): può aiutare in alcuni casi, ma sarebbe meglio spiegare al bambino che le paure si possono affrontare e sconfiggere.

Idee di attività “scacciapaura”

Il gioco è una sempre una strada maestra: disegnare la paura come un mostro buffo e cambiargli costume (Harry Potter ci ha insegnato qualcosa, con l’incantesimo “Riddikulus”), scrivere bigliettini e metterli nel “barattolo del coraggio”, costruire una “pozione anti-tuono” con acqua e glitter.

Anche la routine serale ha un’importanza capitale, anche per favorire il sonno: lasciamo una lucina notturna, leggiamo un libricino insieme e una canzoncina per addormentarsi.

Ecco altre idee:

- I respiri della tartaruga: inspira contando 4, espira contando 6.

- Il barattolo del coraggio: ogni piccolo traguardo diventa un bigliettino.

- Mappa delle paure: disegna dove senti la paura nel corpo e cosa aiuta a calmarti

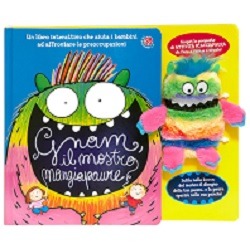

- Il mostro mangia-paure: ormai è diventato un classico e tante famiglie lo usano con i bimbi ancora piccolissimi. È un pupazzo, che si può realizzare anche in casa volendo, che “mangia” le paure del bambino.

Quando chiedere un consulto

Se la paura dura a lungo nonostante la routine e il supporto dei genitori, se limita in modo marcato scuola, sonno o relazioni, se compaiono crisi molto intense o somatizzazioni ricorrenti senza motivi medici, un confronto con pediatra o psicologo dell’età evolutiva può fare la differenza. Questo non vuol dire “medicalizzare”, ma offrire al bambino e alla famiglia strumenti su misura per riattivare la curiosità del bambino e la sua voglia di liberarsi dalle paure.

Ricordiamo quindi che le paure sono tappe della crescita. Accompagnate da adulti presenti, parole chiare e piccoli esperimenti coraggiosi, diventano esperienza: il bambino scopre che il coraggio non è non avere paura, ma continuare a muoversi anche quando la paura c’è — un po’ alla volta, con i suoi tempi.